时光如河,静静流淌。转眼间,我在新疆伊吾的援教生涯,已悄然走过一年多。这段岁月,早已不是日历上简单的数字,而是我生命里一段沉甸甸的、闪着光的记忆。

初到援疆学校的情景,至今仍历历在目。时差还未完全倒过来,风尘尚未洗净,刚到伊吾县中学第三天,我就投入了紧张的迎检工作,首先是教学常规等检查,紧接着是自治区高中办学质量评价工作哈密市验收工作。时间紧任务重,我独自承担起科室材料的整理工作,面对初审反馈的几十条意见,我逐字逐句地推敲、修改。那些夜晚,办公室里常常只剩下我敲击键盘的声音和一盏孤灯,陪伴我将杂乱的材料梳理成清晰的脉络,将粗略的框架填充出扎实的内容。在学校各科室的大力配合下,当学校最终成为哈密市首批通过验收的单位时,那份来之不易的喜悦,让我觉得所有的挑灯夜战都值得。

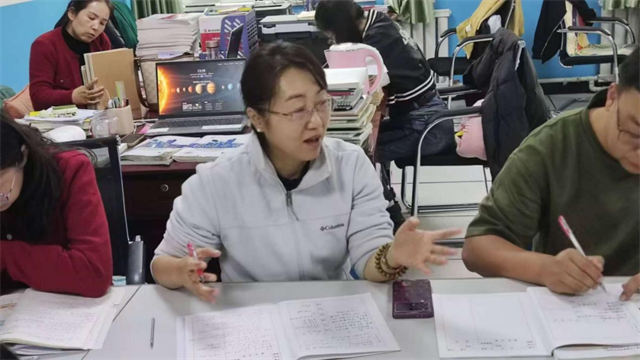

作为教研主任,我深知“独行快,众行远”。为此,我坚持深入教学一线,带头听课、参与集体评课。一学期下来,

听课记录写满了厚厚的几本。在评课中,我秉持“优点说透,缺点抓准”的原则,努力营造坦诚交流的氛围。更重要的是,我利用自身后方学校的资源优势,主动为全校教师开展专题讲座,并依据原学校学科优势进行网络跨片教研,将新的教学理念与方法带入校园。看到老师们从最初的羞涩到后来积极提问、踊跃尝试,我感受到教研的种子正在这里生根发芽。

在课堂上,我面对的是高一、高二的孩子们。他们的眼神清澈,对音乐的世界却有些陌生。我从最基本的“哆来咪”教起,带他们聆听贝多芬的激昂,感受莫扎特的轻盈。当我看到有孩子闭上眼睛,手指悄悄在桌上跟着节奏敲打时,我知道,美的种子正在他们心里生根发芽。

这一年多来,我带了四个实习生徒弟。我们不仅是师徒,更像是共同成长的伙伴。我毫无保留地分享我的经验,他们则用年轻的视角带给我新的启发。这种精神的传承,或许比任何成绩都更让人欣慰。

25年二月,我的颈椎旧伤复发。医生建议多休息,但想到教室里那些期盼的眼神,我只多休了一周,就戴着颈托回到了讲台。走在校园里,颈托成了最显眼的“配饰”。同事们悄悄帮我分担工作,学生们下课抢着帮我拿教案、搬椅子。当他们小心翼翼地问“老师,您疼吗”,我故作轻松地说:“脖子淘气,给它上点家法就好了。”转过身,眼眶却已湿润。

2025年9月的新学期,我接手了高三音乐考生的专业课。学生的视唱练耳几乎是零基础,距离艺考只剩短短的几个月。这段时间,琴房成了我们共同的战场。从最简单的音阶开始,一个音一个音地纠正,一条节奏一条节奏地打磨。

班里有个叫巴哈提巴亚尼的男生,特别懂事。每次提问,他总是第一个举手,眼睛亮晶晶的,充满了对知识的渴望。他的进步也最快,从最初连基本音准都把握不好,到后来能完整地唱出一段复杂的视唱曲目,他只用了不到两周的时间。他的努力和蜕变,成了全班同学的榜样。

而阿依巴克则恰恰相反。这个羞涩的女孩有着一副好嗓子,却因为害怕出错,从不敢在众人面前开口。每次轮到她试唱,她总是低着头,声音小得几乎听不见。我没有催促她,而是在课后单独留下她,关上琴房的门,让环境变得更有安全感。我告诉她:“这里只有你和音乐,没有对错,只有享受。”慢慢地,她从只能哼唱几个音,到能够完整地唱出一句、一段,能够准确的听出节奏。当她第一次在班上准确无误唱完一条视唱后,全班同学自发地为她鼓掌。那一刻,她抬起头,眼里闪着泪光,也闪着从未有过的自信。

这里的生活确实不轻松——工作繁重,生活单调,远离家乡的寂寞时常在深夜袭来。学生们时而调皮得让你哭笑不得,时而又懂事得让你心疼。我渐渐明白了什么是“恨铁不成钢”,也懂得了要守护他们“云游天外”的纯真梦想。

如今,回望这段时光,我发现收获的远比付出的多。我不仅与学校的老师们结下了战友般的情谊,更深深爱上了伊吾这个边陲小城。这里的天格外蓝,星空特别亮,而最动人的,是这里的人们那颗金子般的心。

这段援疆岁月,早已成为我生命中最珍贵的篇章。它教会我什么是坚守,什么是奉献,更让我明白——教育,就是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。而我,何其有幸,能成为那棵树,那朵云。

伊吾县弛志高级中学援疆教师 郑丽娟