热孜宛古丽·赛买提在整理丝线新华社发

2016年,距离河南3000公里之遥的巴里坤县,举办了一场手工艺品展览。从小就跟母亲学哈萨克族刺绣的努尔依拉,在展览上看到来自河南的安绣时,不禁感叹:“从来没见过这么精美的刺绣作品!如果我也能绣出这样的作品,该多好啊!”

然而,让努尔依拉没想到的是,河南安绣文化产业有限公司在展会结束不久就落户巴里坤县,并在当地建立了安绣刺绣培训基地。

努尔依拉如愿成为首批50名学员之一,她原本只会绣一些简单的图案,如今绣起荷花、牡丹、人物动物等比较繁杂的图案也得心应手。

其实,从培训开始第一年,就有406名新疆妇女已经接受过安绣培训,上岗成为职业绣娘。接着在新疆的库车、哈密、巴里坤等也地陆续建立了安绣的刺绣技能培训基地,培训绣娘500余人。

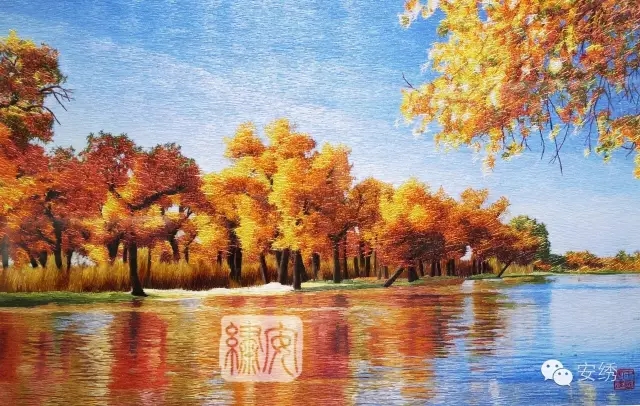

河南安绣文化产业有限公司董事长冯荣丽于2016年年初受邀到新疆库车县考察当地刺绣产业发展。首次进疆的她,被美丽的胡杨林、无垠的大漠风光深深吸引,更被当地群众的热情和淳朴所打动,尤其是新疆姑娘对于刺绣这门技术的渴望,让她下定决心要将安绣带到新疆。

2016年3月6日,库车县乌尊镇启动了第一期刺绣产业发展暨安绣技艺培训。8名专业技师对当地206名妇女开展集中培训;3月9日,新疆安绣文化产业有限公司在库车成立,成为河南省第一家入疆的刺绣企业;40天后,首批结业的18名佼佼者被聘为正式绣娘。安绣的绣工市场定位很符合当前国家“精准扶贫”的战略要求,帮助低收入群体增收。

家庭主妇热孜宛古丽·赛买提的生活正是从那时起开始悄然改变。去年5月,有针线基础的她顺利通过了刺绣技能培训并与公司签约。

热孜宛古丽每天早晨做好早饭,就会换上漂亮的绣娘工装,骑着电动车去公司上班。手执色彩缤纷的丝线在布架上穿梭,犹如指尖在跳舞……每天重复的单调动作,在她看来,却是一种享受。闲暇时分,她还会掏出手机,刷一下朋友圈,看看别人对自己作品的评论。

“以前的我都是每天围着锅台转,日子过一天算一天。现在家里都是我说了算!”如今,每月2000多元的收入,让热孜宛古丽很自豪。

在培训的绣娘中,走出家庭、迈向社会的不止她一个。库车县乌尊镇乌尊村的偶古拉姆·阿布都拉,已经是两个孩子的妈妈。家有4亩地要种,丈夫生病也需要照顾,她一个人要承担起全家的生活重担,日子过得非常辛苦,也很拮据。得知安绣培训招工的消息,偶古拉姆第一个报了名。凭借扎实的刺绣功底,她成为正式员工。考虑到她的实际情况,公司与她签订了绣品回收协议。现在,她在家里刺绣,每月收入2000元,实现了农活、刺绣、带娃三不误。

安绣对新疆妇女的改变,远不止于柴米油盐。安绣作品融合书法、油画、绘画等多种元素,具有很强的艺术感染力。因此,在技法培训之前,安绣培训师还会首先给绣娘们普及相关的历史文化知识。

比如,“在绣‘竹’时,我们会讲竹子在中国文化中的内涵;绣‘长城’时,会讲北京、故宫、中国历史……”公司营销总监、安绣培训师闫志强对记者说,“绣娘们听得很入迷,这为她们的刺绣作品注入了灵魂。”

“我们的目标不只是发展安绣产业。希望通过绣娘们的巧手,绣出更多展现新疆元素的作品,让世人了解新疆文化。同时,河南是全国知名的文化资源大省,我们也想让中原文化在新疆发扬光大。”通过安绣的培训,将安绣与当地少数民族刺绣相结合,将丝绸之路、天山、等新疆元素做为刺绣素材,主攻新疆旅游市场。

安绣总部位于河南安阳,生产基地位于滑县新区占地40余亩,作品展厅面积3000余平米,优秀作品上万幅;培训师、中高级技师约550余人,以全国刺绣业界独有的“公司+培训基地+农户”模式,逐步成为现今中国最大的刺绣工艺品加工、生产、销售的文化产业发展基地,是中国最具代表性的刺绣文化品牌企业。 2006年创办全国第一所刺绣培训学校,至今免费下乡培训已达4700多人。

在全国各地设有7个分公司,并投资1.28亿元,在全国大中城市设立销售网点70余个,获得国家与河南荣誉300多项,产品远销海外。